とっても小さいミニ鉄板で、大きさの例を簡単に表すとステーキ肉だと1枚しか焼くことができないほど。

それでもずっしりした質感で十分楽しめるミニ鉄板をダイソーで100円で購入してきました。

実際使えるようになるまでには聴き慣れないシーズニングという複数工程が必要にはなってきましたが、初心者なりに色々と調べて試行錯誤しながら実際に使ってみたので早速ご紹介します!

ダイソーのBBQグッズは、別の記事でまとめて紹介しているので気になる方は是非チェックしてみてください!

メスティンに収納できるミニ鉄板

- 商品名 : メスティンに収納できるミニ鉄板

- バーコード : 4550480015019

- サイズ : 約7.3cm × 0.5cm × 11.2cm

- 材質:スチール

- 価格 : 100円+税

五徳やバーベキューの網の上に乗せて使うことができるミニ鉄板です。

プレートの重さは約156gでさつまいも1本分の重さと同じくらいです。

ミニ鉄板一枚のみなので、鉄板を動かすためのリフターが付いていません。

なので、同じくダイソーに販売されているクッカークリップを使うことにしました!

- 商品名:クッカークリップ

- バーコード:4550480047126

- サイズ:約5cm × 2cm × 12.3cm

- 材質:本体【アルミニウム】,バネ【ステンレス鋼】,ピン【スチール(ニッケルメッキ)】

- 重さ:約33g(※mitemil調べ)

- 価格:100円+税

今回購入したミニ鉄板や小鍋つかみに使えるクッカークリップで、トングとリフター両方の機能を兼ね揃えているアイテムです。

ミニ鉄板はしっかりグリップされているので、カタカタと揺れることもありませんでした。

使用時は鉄板が触れないほど高温になるので、クッカークリップは1つあれば便利です(^-^)

クッカークリップの重さは約33gでミニ鉄板と合わせると重さは約189gでした。

鉄板を慣らすためのシーズニング作業

今回購入したミニ鉄板を初め全ての調理用鉄板は、市販で売られているテフロン加工されたフライパンのようにサッと洗ってすぐに使うことができません。

別に使えない事はないのですが、鉄板の鉄分が食材に写って食材が鉄分臭くなってしまったり、水洗いだけして保管すると錆びやすくなったり劣化が進むことになります。

そこでシーズニングという加工を鉄板に施します。

「シーズニング」という言葉を聞いたことがあるけど確か調味料とかで聞く言葉?と思う方もいると思いますが、それも正解です。

サラダに振りかける粉末タイプのドレッシングなどの粉末タイプのミックス調味料のことをシーズニングと呼ぶのですが、フライパンなどの鉄製品を使えるようにするための「慣らす」工程のこともシーズニングと呼びます。

シーズニングを行うと鉄臭さもなくなり、食材もくっつきにくくなり、錆の発生を防ぐこともできます。

手間がすごくかかってしまいますが、1度やってしまえば今後洗剤を使って洗う作業が一切なくなります。

シーズニング作業の工程

簡単に工程をまとめると6つ。

- ステップ1 鉄板を洗う

- ステップ2 鉄板の水気を拭き取って空焚きする

- ステップ3 冷ました鉄板をもう一度洗剤でよく洗う

- ステップ4 空焚きして冷ました後、油を塗る

- ステップ5 油を入れて野菜クズを入れる

- ステップ6 ぬるま湯で軽く洗って空焚きして水分を飛ばす

ということでシーズニング方法をステップ1〜6に分けて解説しながらご紹介します。

ステップ1 鉄板を洗う

鉄板には錆止め防止剤が塗られた工業油が付着しているので洗剤でしっかり洗います。

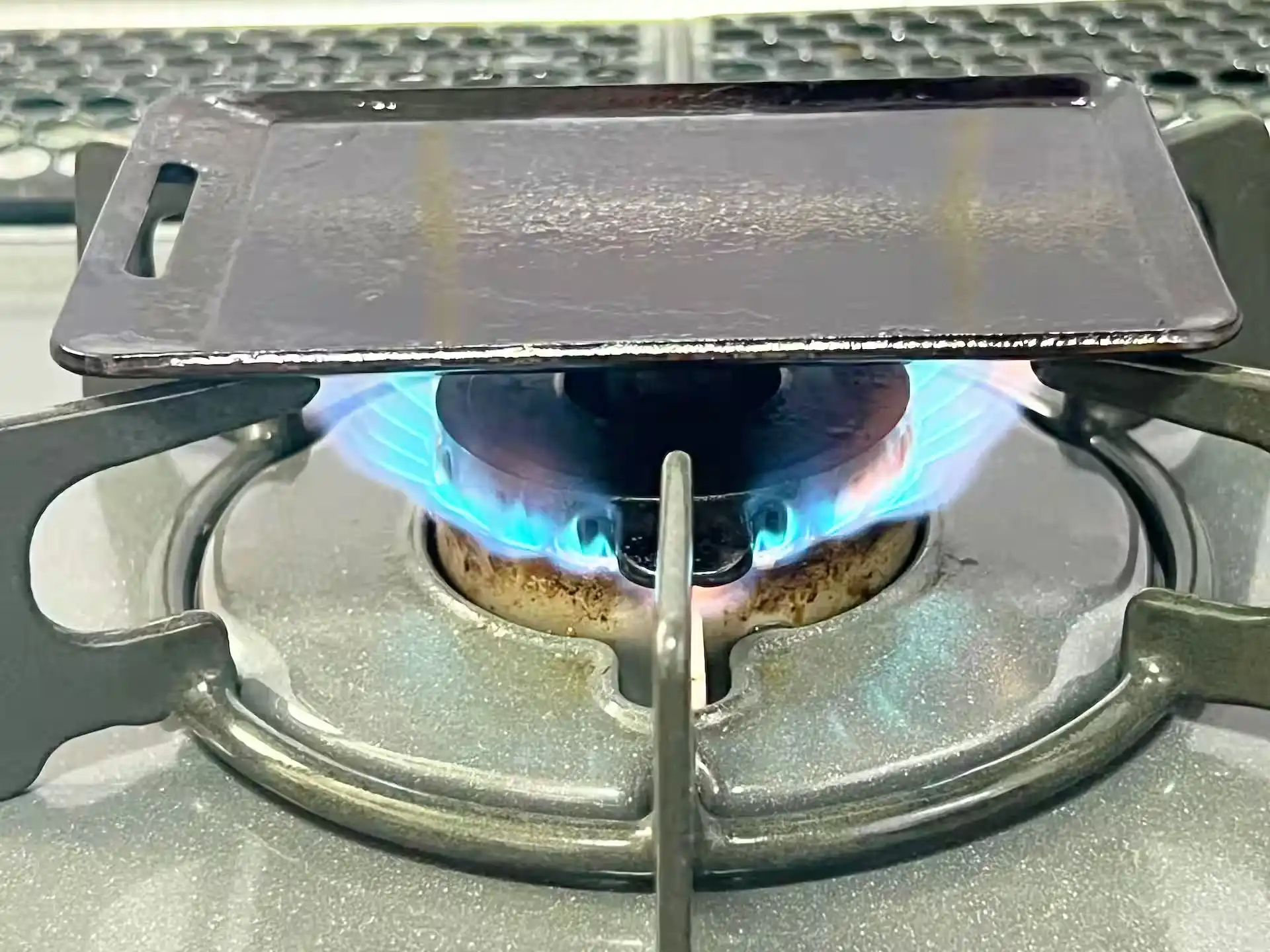

ステップ2 鉄板の水気を拭き取って空焚きする

鉄板を洗剤で洗ったら布で水分を拭き取って、固形燃料をセットし鉄板全体が灰色になるまで空焚きすると一層目の「酸化皮膜」というコーティングができます。

ステップ3 冷ました鉄板をもう一度洗剤でよく洗う

空焚きした後の不純物を取り除くことで油ノリが良くなります。

ステップ4 空焚きして冷ました後、油を塗る

油の種類はサラダ油やオリーブオイルなどの食用油です。

冷めた鉄板に折り畳んだキッチンペーパーに油をつけて均等になるように鉄板の裏表に塗ります。

ちょっとした注意点

油を塗る際は、少量の油で薄く塗ってください。

あまりたっぷり油を使いすぎると、火にかけたときに油の跡が残ってしまうので鉄板にムラが生じるので1度油を塗り終わったら新しいキッチンペーパーを用意して余分な油を拭き取ることでムラのない綺麗な「炭化皮膜」というコーティングができます。

拭き取った後、加熱すると油が付いているので煙が上がりますが、煙がなくなるまで鉄板を熱し続けます。

煙が出なくなったら冷まして、また油を薄く塗りペーパーで拭いて煙が出なくなるまで熱するという工程を2〜3回します。

綺麗に仕上がると鉄板は綺麗な黒光になるので、黒光を目指してシーズニングをする方は5〜6回焼き工程を行います。

2〜3回焼いた鉄板を指で触ってサラサラしていれば合格です。

ステップ5 油を入れて野菜クズを入れる

焼き工程が終わって次は、キャベツ、パセリ、ネギなど何でもいいですが少量の野菜クズを油を多めに入れて鉄板で焼きます。

野菜のクズを焼くことによって鉄板の鉄臭さを取り除く効果があります。

ネギや玉ねぎ、ニラといった香味野菜が消臭効果が高いのでおすすめです。

ステップ6 ぬるま湯で軽く洗って空焚きして水分を飛ばす

野菜クズを炒めた後はぬるま湯で軽く洗い流し、鉄板を熱して水分を飛ばして冷まし、油を薄く塗ってシーズニングは完成です。

使用後のお手入れ方法

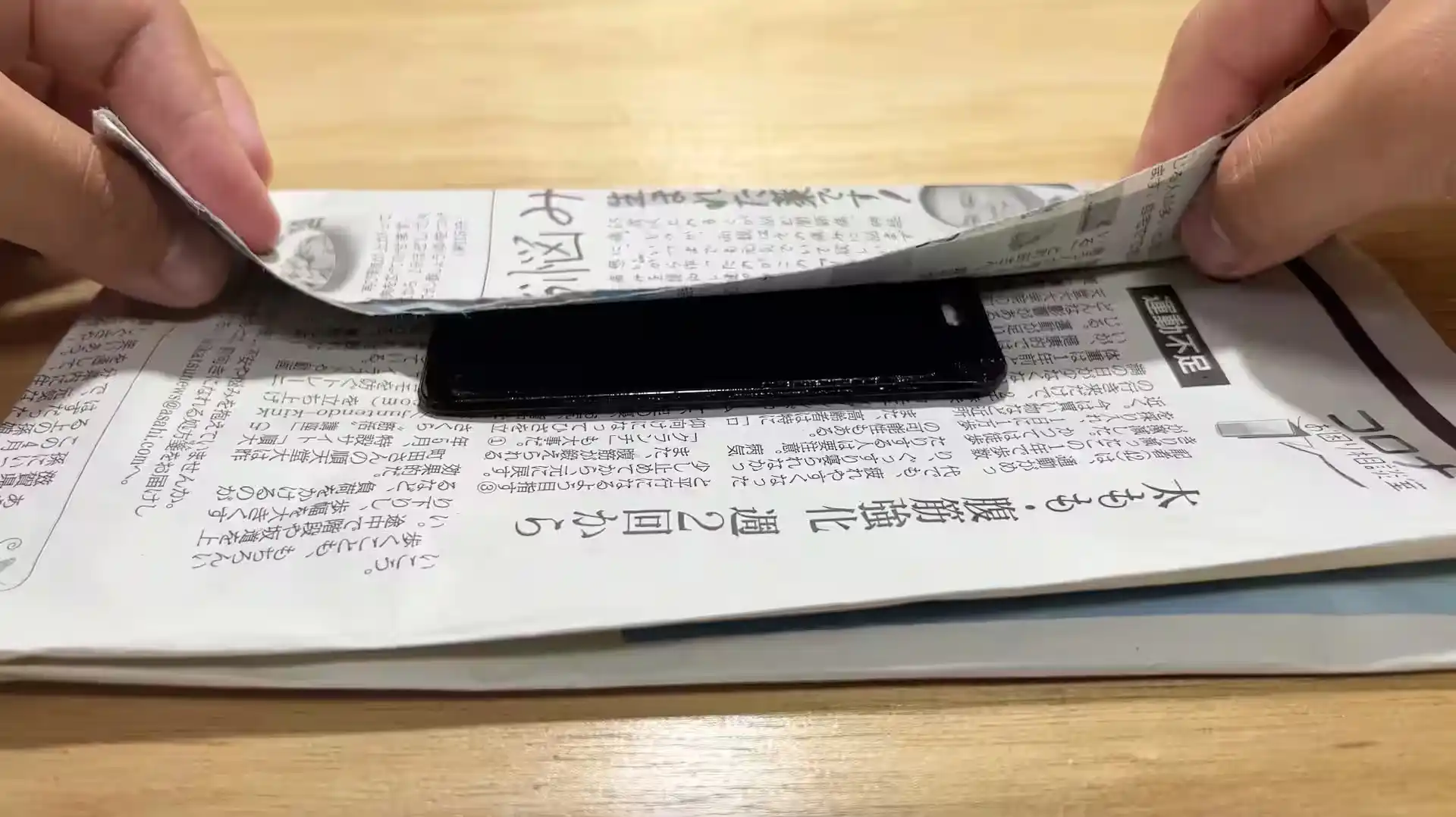

- 鉄板を保管するために使うアイテムは全部で4つ

- 新聞紙(B5サイズ)2枚

- 食用油

- キッチンペーパー1枚

- 購入した時の包装袋

調理した後、鉄板にこびりついたりすると思いますが洗剤を使わず軽く亀の子たわしで擦って落とします。

その後空焚きして水分を飛ばし、冷ましたあとに油をキッチンペーパーを使って薄く全体に塗っていきます。

油は塗った後、新しいキッチンペーパーで余分な油を軽く拭き取ってください。

塗り終わったら、用意しておいた新聞紙に包んで完了です。

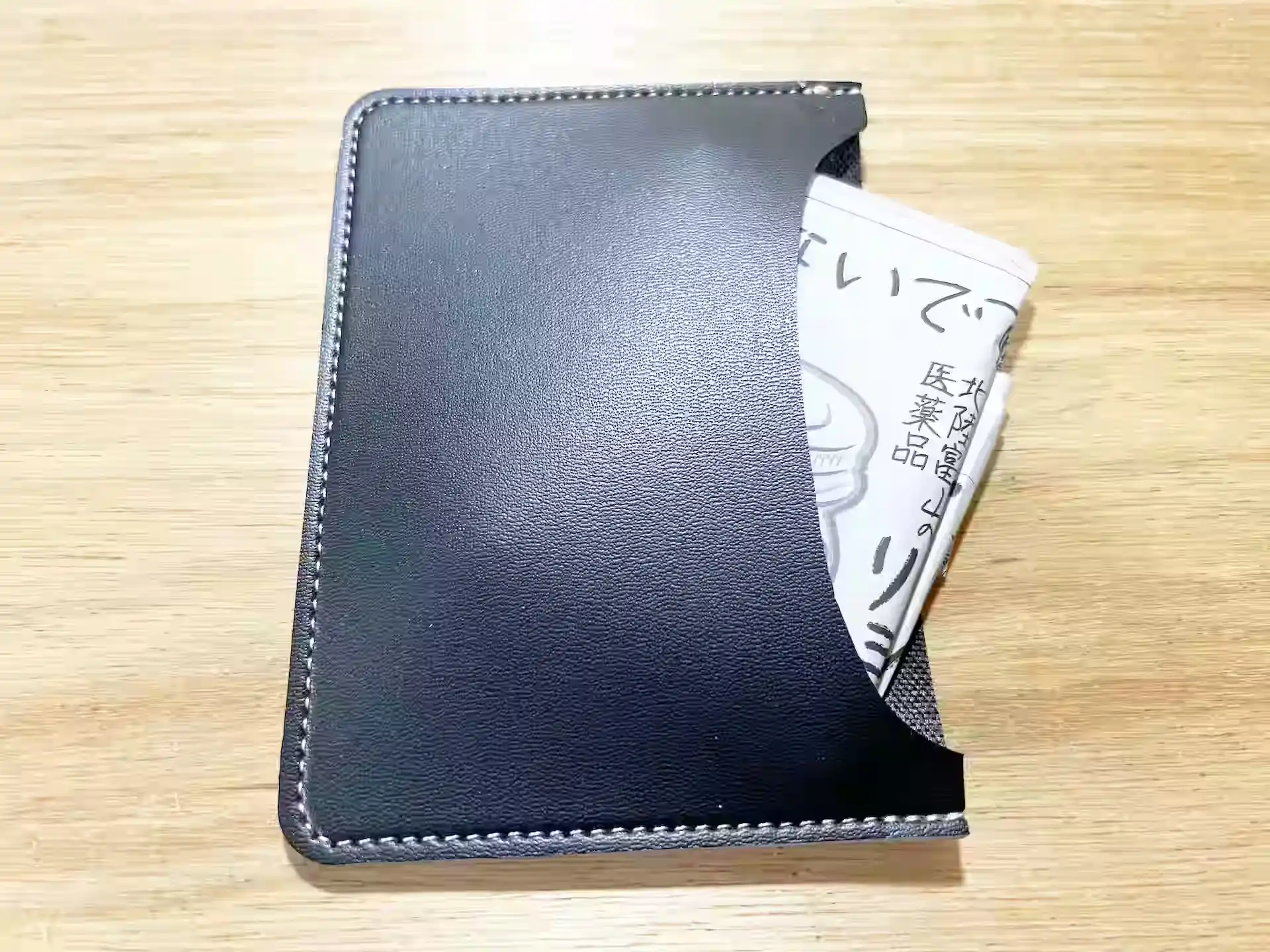

収納専用ケースもありました!

- 商品名:鉄板ケース

- バーコード:4550480032658

- サイズ:約10.8cm ×15.2cm ×0.3cm

- 材質:合成皮革(塩化ビニル樹脂)

- 価格:100円+税

合皮でできたレザーケースです。

レザー調なのでかんたんに破れたり、油が浸透する心配もなさそうです。

新聞紙に包んだ鉄板もそのまま入りました。

外観もシンプルでかっこいいですね。

メスティンに収納できるミニ鉄板を使って調理

ミニ鉄板を使用して骨付きのお肉スペアリブを焼いてみました。

鉄板に油を敷いた後、お肉を乗せたのですがこれがまた難易度の高い調理になりました。

鉄板がスルスルと滑るので、何度も落ちそうになりました(笑)

クッカークリップをフル活用し、無事に焼くことができました!

固形燃料1つで2個焼焼けました。

分厚いお肉なのでじっくり焼きました。

牛肉だと中が少々レアでも食べられますが、豚肉だったのでその分時間がかかりましたね(~_~ ; )

スペアリブのように小さく切られたお肉だと4~5分で焼けるのですが、大きな一枚肉だと固形燃料1つを使い切るほどです。

豚肉調理は入念に焼く必要があるのでコスパが悪いのでガスバーナーの方が良さそうですね。

固形燃料を使用して調理する場合は分厚い肉1枚に対して固形燃料×2の計算で調理してみてください!

注意しておくポイント

使用後の折りたたみ式ミニコンロはとても熱いので火傷の恐れがあります。

後片付けなどで取り扱う際は軍手な

実際に使ってみて気づいたこと

あまりにも小さいので、焼いている食べ物が落ちないか気を使いながら食べるシーンもやはり多かったものの、鉄板なので出来栄えは抜群でした。

固形燃料の可燃時間が1個約20分なのですが10分くらい立つと固形燃料の厚さが低くなるので少し早めに鉄板に火が届かなくなってきました。

今回使ったプレートが小さいのでガスバーナーなどを使用する場合は火力の調節もできるのでどんなお肉を焼いてもいいと思いますが、固形燃料を使って生のお肉を焼いて食べる方は若干レアでも食べれる牛肉を選んで焼いてみてください。

鉄板が小さいのでお肉から出る脂などが鉄板から漏れだす場合もあるので使用する際は、アルミホイルなどを下に引いておくと後片付けが便利なのでおすすめです!

ダイソーのミニ鉄板を実際に使ってみた感想

今回はバーベキュー用ミニ鉄板をご紹介しました。

今回紹介した商品は固形燃料を使用して使ってみましたが、ダイソーには可燃用のアルコールを使用したアルコールストーブというものがあるのでそちらと併用すればミニ鉄板で長時間調理を楽しむ事ができると思います。

収納時も洗剤を使わずぬるま湯で洗うだけなので後片付けが便利な所も魅力的でした。

固形燃料を置くだけでできるのでベランダで少し料理を楽しみたい方や旅行に持って行って大自然の中で格安でミニBBQをソロで楽しみたい方やお友達と話しながらやってみたいという方の参考になれば幸いです。

※当サイトのコンテンツは、情報提供のみを目的として作成されています。できる限り正確な情報を提供するよう努めていますが、情報が完全、正確、最新であることを保証するものではありません。情報の利用は自己責任で行ってください。

※現在の内容、プランや料金などが異なる場合がありますので、お出かけの際は必ず事前に公式サイト等で情報を再度ご確認ください。

※当サイトに掲載されている情報は、医療、法的、またはその他の専門的な助言を代替するものではありません。専門的な助言が必要な場合は、適切な専門家に相談してください。

※当サイトには、他のウェブサイトへのリンクが含まれています。リンク先のコンテンツ、プライバシーポリシー、またはその他の慣行について責任を負いません。リンク先のウェブサイトをご利用になる場合は、そのウェブサイトの利用規約とプライバシーポリシーを確認してください。

※当サイトのすべてのコンテンツは、特に明記されていない限り、著作権法によって保護されています。無断での転載、複製、配布は禁止されています。コンテンツの利用については、事前に許可を取得してください。

※当サイトは、予告なしに免責事項を変更する権利を有します。変更後の免責事項は、当ブログに掲載された時点で有効となります。

※当サイトのコンテンツを利用したことにより生じたあらゆる損害や不利益について、当ブログは一切の責任を負いません。利用者は、自己の責任でコンテンツを利用し、その結果について自己判断で責任を負うものとします。

※当サイトの運営やコンテンツの提供に際し、技術的な問題や中断が生じる可能性があります。これにより利用者に損害が発生した場合でも、当ブログは一切の責任を負いません。 ※当サイトは、すべての宗教や信仰に対して敬意を払い、いかなる宗教をも差別する意図はありません。私たちの目的は、多様な視点を尊重し、全ての読者が安心して情報を得られる場を提供することです。